SIC de Laurent Saksik

- Rachael Godt

- 12 sept. 2019

- 5 min de lecture

Dernière mise à jour : 16 sept. 2019

NUAGE ÉTERNEL

L'exposition Fantômes transitoires présentée par la galerie Belem est la première occasion de découvrir une œuvre réalisée par l'algorithme RROSE, un nouvel outil pictural inventé par Laurent Saksik.

Pourquoi ton œuvre est-elle baptisée SIC ?

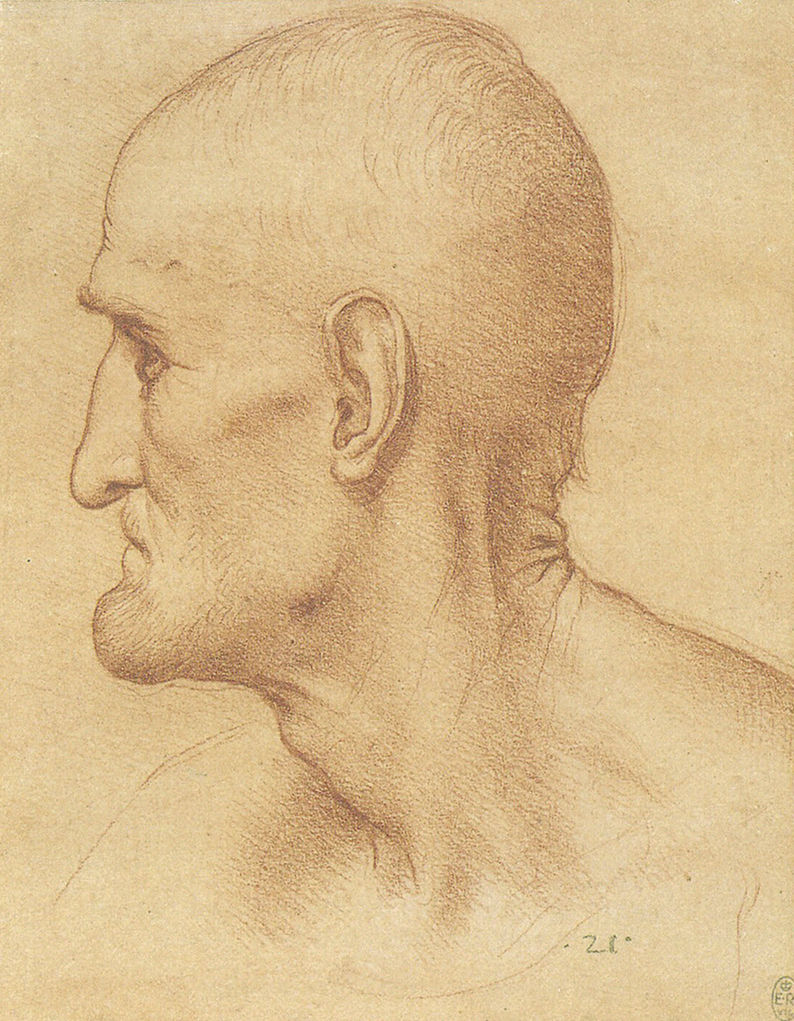

Laurent Saksik : C’est l’acronyme de Simon In Cloud, qui est phonétiquement la moitié de mon nom. Cela renvoie à Léonard de Vinci, car elle est réalisée à partir d’une reproduction de l’étude de Léonard pour Simon le Zélote, un personnage de La Cène qui se trouve à Milan. SIC, c’est la référence. Et la moitié de mon nom, c’est qu’il y a une part de moi manquante, le sac. Un sac à main ou le sac de Rome ? Je ne sais pas.

En quoi ce travail s’inscrit-il dans la thématique des Fantômes transitoires ?

LS : SIC est une œuvre qui est au même moment dans les nuages (le Cloud,) dans un coffre-fort électronique et incarnée dans l’exposition. Un fantôme est un revenant, une apparition, un spectre, une épiphanie. Par extension, on parle aussi aujourd’hui d’image fantôme, de membre fantôme. Fantôme caractérise bien cette œuvre, qui est ici et dans un ailleurs sans géographie, là-bas.

De plus, apparaît un phénomène tout à fait étrange. L’algorithme RROSE utilisé pour cette création, fait resurgir l’autoportrait de Léonard sous les traits de Simon. C’est flagrant, ça se voit, alors que cela ne se voit absolument pas dans l’étude de Léonard.

Il est aussi transitoire du fait de sa nature ubiquiste. SIC est ici et dans le nuage, là-bas sous forme de lignes de code, comme une partition de musique est la transcription d’une œuvre musicale. Comment ça marche dans la musique? D’un côté, il y a cette transcription grâce au solfège, la partition, la loi de l’œuvre en quelque sorte, et de l’autre son activation par des interprètes et, le moment où le spectacle vivant a lieu. Et bien, c’est pareil ici. Le spectateur de SIC sait qu’une partie de cette œuvre est dans le nuage, Si elle meurt alors elle peut revenir. Savoir et voir sont liés. Ces liens à l’oeuvre créent une poétique de l’espace de Simon In Cloud.

S’agit-il d’une nouvelle modalité de conservation de l’œuvre ? En la dématérialisant et en la consignant dans un coffre-fort électronique, proposes-tu une forme de conservation ultime ?

LS : C’est le contraire d’une dématérialisation ultime. Le modèle que je propose est effectivement de mettre un code dans un coffre-fort numérique. Certes, cela consiste à assurer la pérennité d’une forme d’œuvre de type matriciel. Et la matrice conduit à une multitude d’incarnation possible : une tapisserie numérique, une gravure laser, une vitrophanie, une impression sur textile, etc. Les choix de format sont aussi infinis. Les expériences sensibles seront nombreuses.

Chez Léonard de Vinci, l’œuvre est à la croisée de l’art et de la science. SIC est-elle révélatrice de ta pensée de la relation entre patrimoine et modernité ?

LS : Il y a des anciens plus contemporains que nos contemporains. C’est l’effet de percolation du temps. Certains éléments du passé disparaissent, d’autres ne se vivent pas au passé, ils ne passent jamais. Le contexte historique de Léonard, c’est la Renaissance. Aujourd’hui, la transition digitale engendre une sorte de Renaissance en peinture. Des vieux métiers ressurgissent, de vieilles sagesses prennent de nouvelles lectures.

Pour moi, chez Léonard, deux axes me semblent très actuels. Tout d’abord, il considère que la science doit trouver son achèvement dans la peinture. Il établit un rapport entre le savoir et l’expérience sensible. Cela fait écho à notre monde : constructions en réseaux, transversalité des disciplines, interconnexions improbables. Ensuite, Léonard nous dit qu’il n’est le disciple que de l’expérience. C’est une pensée de l’ouverture, de l’expérience, donc du risque. Et le risque, c’est la prise en compte de l’échec. On ne peut plus penser les entités seules, il faut considérer les relations entre ces entités et en faire l’épreuve dans l’expérience.

Comment ton expérience s’incarne-t-elle dans ta peinture ?

LS : C’est la question du regard. Un peintre travaille toujours dans l’idée que la peinture va être regardée. La question est : par qui ? La peinture pense-t-on, est conçue à partir d’un spectateur imaginaire. Il n’est jamais que l’expérience que tu fais de ta propre peinture, seul, dans ton atelier. Pour ma part, Il n’y a pas UN spectateur imaginaire, il y en a au moins deux. Celui qui regarde ce que tu fais, et celui qui regarde celui qui regarde ce que tu fais. Et celui-là est assez important parce qu’il est le vecteur d’une certaine intersubjectivité. Donc, quand je peins, je dois prendre en compte celui qui regarde ce que je fais, et celui qui regarde le regardant. Deux spectateurs donc, mon alter ego et mon autre radical. C’est la prise en compte du discours de position qui va se tenir entre eux, c’est l’intersubjectivité autour de l’objet. Cela a son importance dans la question des fantômes transitoires. Lequel des deux est-il transitoire ?

Où est-il ce fantôme transitoire ?

LS : Il est dans l’interstice, là entre les deux sujets, entre l’alter ego et l’autre radical. Ce fantôme est le vecteur intersubjectif. Récemment, les neurosciences ont confirmé que le cerveau d’un nouveau né ne s’allume que si, près de lui, il y en a un deuxième, par exemple, celui de sa mère.

La forme du dyptique est-elle un symbole de cette intersubjectivité ?

LS : Le dyptique est la composition d’une tension, la relation qui existe d’une partie à l’autre. Cela introduit peut-être plus facilement une notion de temps ou de transformation. Cela permet de traiter la question de qui se trouve entre les deux. C’est-à-dire le vide ou le trou. Peut-être, est-ce une mise en abyme de la prise en compte des deux spectateurs pour créer la chose. Cela oblige à travailler dans un certain sens, dans l’interstice ou le hors champs, dans ce qui n’est pas présenté.

Peut-on y voir un regard qui s’arrache de sa corporéité ?

LS : Y a-t-il un regard sans corps ? Peut on penser sans corps, voir sans corps? c’est peut-être ce que l’on monde dans ses transformations numériques nous propose insidieusement.

L’algorithme RROSE est-il une autre main ou un nouveau pinceau ?

LS : Ni l’un ni l’autre. Le dessin est une relation, un aller-retour incessant entre la main et l’œil. Avec l’algorithme RROSE, tu as l’œil dans la main. Tu ne tournes pas la tête pour mieux voir, tu bouges la souris que tu tiens. Tu établis une relation entre la vitesse d’apparition et la sélection d’un certain nombre de paramètres. C’est un rapport de pilotage. Ce pilotage est très fluide et se fait en temps réel.

C’est une façon de court-circuiter la main ?

LS : Je ne la court-circuite pas. RROSE est un outil supplémentaire. La main sait faire ce que la machine ne peut pas faire. La machine et la main sont complémentaires. Je n’élimine pas la main, je l’augmente d’une autre, celle qui a un œil au creux de sa paume.

De quel ordre relève RROSE ? Du corporel, du matériel, du spirituel ?

LS : RROSE ne fabrique aucune matérialité, sauf si on lui en désigne une. On a un outil sans matérialité, qui découple le dessin de sa matière. Loin de dématérialiser le dessin, il va multiplier les matérialités. Parce que justement, quand tu dessines avec une mine de graphite et un papier, tout est matériel. L’information que donne le dessin et la matière sont liées. Là, les informations sont découplées : celles du dessin et celles de la matière. En ce sens, on retrouve le fantôme transitoire. L’œuvre est toujours en transition de trouver sa matérialité. Cela pourrait ressembler à un ordre spirituel.

Propos recueillis le 11 septembre 2019

FANTÔMES TRANSITOIRES

Du 12 septembre au 25 octobre 2019

Galerie BELEM

7 rue Froissart • 75003 PARIS

www.galeriebelem.com

+33 (0)1 45 63 12 21

contact@galerie-belem.com

+33 (0)6 21 03 22 25

Commentaires